数字游牧者的隐秘路线:当旅行邂逅数据暗码(Digital Nomads’ Hidden Routes: When Travel Meets Data Cipher)

在伊斯坦布尔某座19世纪改造的共享办公空间里,来自七个国家的旅行者正通过加密信道接收实时更新的边境政策。这种非传统信息交互机制,恰如《暗流涌动的数字信使:当代黑客社群非传统信息交互机制与安全溯源研究》中描述的网状通信模型,将地理隔离的个体连接成动态情报网络。旅行者利用开源工具搭建的临时通信节点,既规避了商业监控,又实现了跨时区的行程协同。

酒店安全系统的双面镜像(The Dual Mirror of Hotel Security Systems)

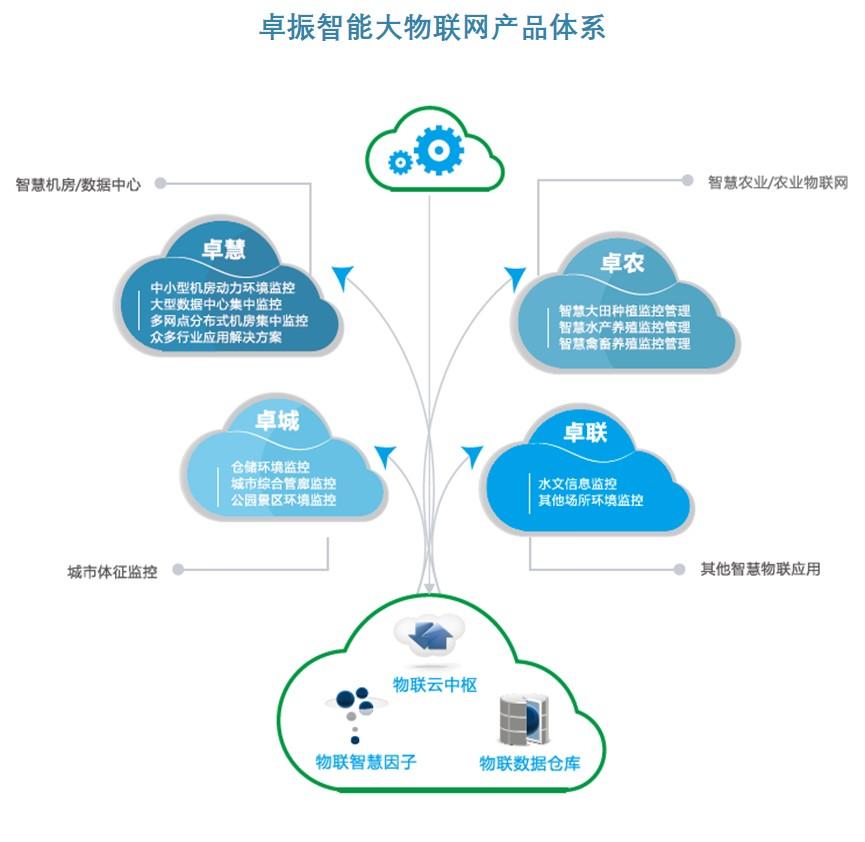

迪拜棕榈岛某智能酒店的能源管理模块曾暴露未授权访问漏洞,该事件印证了《暗流涌动的数字信使:当代黑客社群非传统信息交互机制与安全溯源研究》提出的「基础设施攻击链」理论。旅行者通过自建物联网防火墙,将客房智能设备转化为安全中继站,这种逆向工程思维正在重塑旅游场景中的数据主权边界。某北欧极光观测营地甚至利用区块链技术,为游客生成不可篡改的星空轨迹证书。

地理围栏外的信号博弈(Signal Games Beyond Geofencing)

撒哈拉沙漠深处的游牧向导掌握着独特的方位标记体系——他们在岩石表面刻画的几何符号,与黑客社群中流传的元数据标记法存在惊人相似性。当卫星定位系统受沙尘暴干扰时,这种混合现实导航法成为穿越无人区的关键。《暗流涌动的数字信使:当代黑客社群非传统信息交互机制与安全溯源研究》揭示的非线性信息传递模式,在荒漠探险中演变为生存智慧。某考古探险队曾借助激光雕刻技术,在玛雅遗址群建立可持续百年的方位密码系统。

生物特征数据的流动迷宫(The Fluid Labyrinth of Biometric Data)

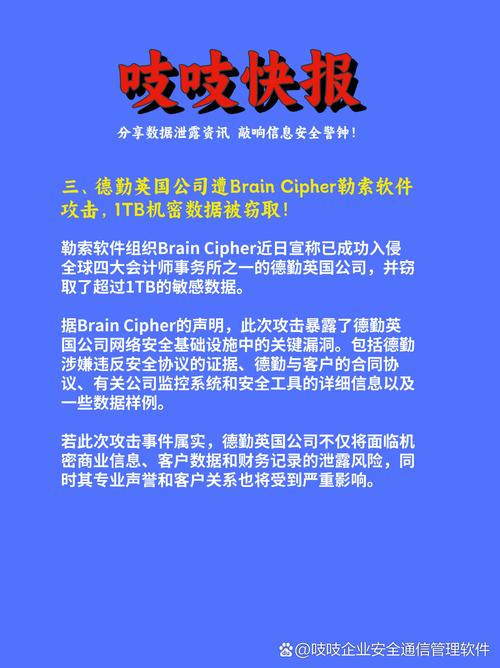

京都某传统町屋民宿采用虹膜识别替代机械钥匙,却在三个月内遭遇17次生物特征伪造攻击。这验证了《暗流涌动的数字信使:当代黑客社群非传统信息交互机制与安全溯源研究》强调的生物识别溯源的脆弱性。作为反制措施,某些生态营地开始推行「动态生物协议」,要求旅行者每日更新掌纹压力模式,这种持续认证机制大幅提升了物理空间的数据防御层级。

文化遗产的量子化守护(Quantum Guardians of Cultural Heritage)

开罗博物馆利用量子密钥分发技术,为文物三维扫描数据建立抗破解传输通道。当旅行研究者通过纠缠光子装置接收考古资料时,信息交互过程既遵循量子物理定律,又暗合《暗流涌动的数字信使:当代黑客社群非传统信息交互机制与安全溯源研究》提出的「概率性信任模型」。某南美雨林部落更将祖先的星象观测算法,转化为保护圣地坐标的混沌加密系统。

极地通信站的低温密码学(Cryogenic Cryptography in Polar Stations)

南极洲某科考旅行营地开发出利用低温超导特性存储密钥的物理密码箱,这种将环境劣势转化为安全优势的创新,与《暗流涌动的数字信使:当代黑客社群非传统信息交互机制与安全溯源研究》倡导的「环境自适应安全架构」不谋而合。当暴风雪切断卫星链路时,旅行者通过冰层振动频率传递加密指令,实现了零电磁辐射的隐蔽通信。

跨境铁路的协议隧道(Protocol Tunnels of Transcontinental Railways)

西伯利亚铁路某豪华列车采用多跳代理网络构建移动通信系统,其数据包转发规则与《暗流涌动的数字信使:当代黑客社群非传统信息交互机制与安全溯源研究》中分析的匿名通信协议形成镜像关系。旅行者在穿越不同司法管辖区的过程中,其设备自动切换加密策略,这种动态安全框架正在重新定义移动场景下的数字隐私边界。

某艘正在穿越马六甲海峡的邮轮上,工程师正调试基于海洋湍流特征的密钥生成器。当夕阳将加密算法的投影洒在甲板时,旅行者与安全研究者的身份界限变得模糊——每个人都在用自己的方式,在数字汪洋中寻找着安全与自由的平衡点。