黑客追损陷阱下的环球之旅:当旅途邂逅网络深渊(When Travel Meets Cyber Scams)

启程:一场被篡改的浪漫之旅(Departure: A Romance Hijacked)

阳光透过机舱玻璃洒在护照页上,墨尔本的邮轮之旅本应是安娜与男友的蜜月序章。然而落地当晚,男友的信用卡信息在某个仿冒的酒店预订网站上泄露,账户内三万美元不翼而飞。焦虑中,她在社交平台搜索“追回被盗资金”,一条私信弹入眼帘:“专业黑客,先追款后付费,成功率95%。”

这条私信的背后,是无数旅人坠入的二次诈骗陷阱。骗子利用受害者“病急乱投医”的心理,以“追损成功再收费”的承诺为诱饵,实则编织更精密的谎言。安娜的经历并非孤例——在伊斯坦布尔的集市,一位背包客因轻信“黑客追回机票退款”而损失了全部旅费;在东京的胶囊旅馆,独自旅行的程序员被“技术高手”以“跨境转账手续费”为由骗走最后一笔应急资金。旅行中的脆弱时刻,成了诈骗者最肥沃的土壤。

陷阱解剖:全球旅人的噩梦循环(Anatomy of a Scam: The Traveler's Nightmare Cycle)

_第一幕:精准撒网的“救世主”剧本(Act I: The Savior's Script)_

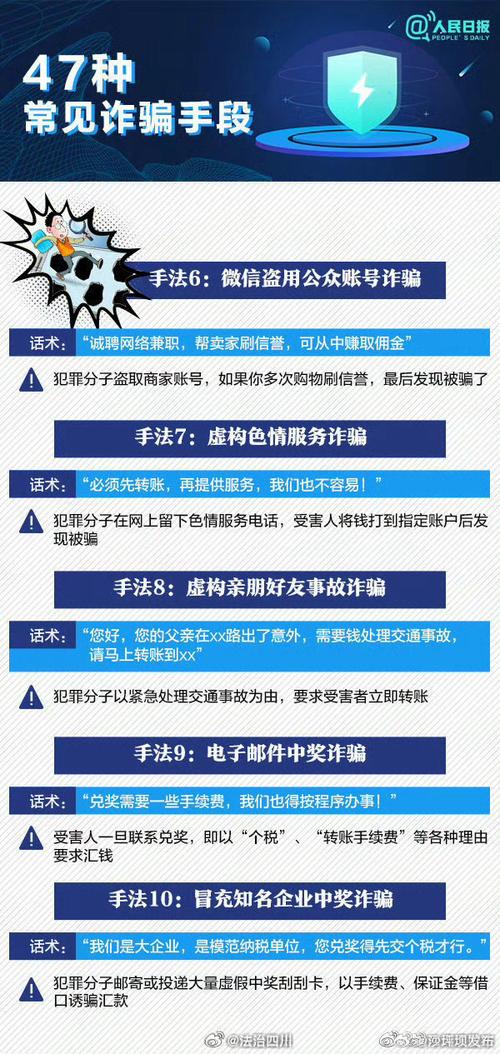

诈骗者潜伏在旅行论坛、机场WiFi登录页,甚至旅游攻略App的评论区。他们伪装成“过来人”,用精心设计的术语(如“区块链溯源”“暗网数据追踪”)营造专业形象。曼谷某青旅的公共电脑上,曾检测出恶意插件,自动弹出“追损专家”的聊天窗口,宣称能拦截正在转移的赃款。

_第二幕:技术幻象与心理操控(Act II: Technological Illusions u0026 Psychological Manipulation)_

“黑客”会发送伪造的银行冻结通知、PS的转账记录,或是利用虚拟服务器生成虚假的“骗子账户”页面。在里约热内卢,一对夫妇收到所谓“已追回85%资金”的截图,却被告知需支付“国际司法协作费”才能解冻。这些文件往往夹杂着目的地国家的银行LOGO、当地语言水印,极具迷惑性。

_第三幕:情感勒索的终极收割(Act III: Emotional Blackmail for Final Harvest)_

当受害者产生怀疑时,诈骗团伙会启动“危机剧本”:声称追回资金即将捐给慈善机构,或威胁向当地警方举报受害者“非法跨境转账”。一位在冰岛租车被诈骗的游客,因恐惧触犯《反洗钱法》,被迫连续支付“保证金”,直到旅行基金彻底枯竭。

反诈漫游指南:在数字丛林中安全穿行(Anti-Scam Navigation: Safely Traversing the Digital Jungle)

_原则一:建立旅行金融防火墙(Principle I: Building a Financial Firewall)_

● 启用临时旅行信用卡,设置单日消费限额

● 在陌生国度使用现金支付时,选择银行柜台而非街头兑换点

● 警惕所有非官方的“紧急通知”,如收到账户异常提醒,直接拨打银行卡背面的国际服务电话

_原则二:识破“技术救世主”的伪装(Principle II: Seeing Through the "Tech Savior" Disguise)_

真正具备入侵金融机构能力的黑客,绝不会在社交媒体主动揽客。记住三个致命破绽:

1. 逻辑悖论:若真能破解银行系统,为何不直接盗取更大金额?

2. 技术矛盾:声称使用“量子解密技术”却要求微信转账

3. 地理漏洞:所谓“国际网警”的IP地址常与诈骗高发地重合

_原则三:构建旅行应急响应机制(Principle III: Creating a Travel Emergency Protocol)_

● 将中国驻外使领馆电话设为手机快捷拨号

● 在云端加密存储护照、保险单等重要文件

● 提前与家人约定暗号,用于核实异常资金请求

暗流与曙光:当旅行成为反诈课堂(Undercurrents u0026 Dawn: When Journeys Teach Cybersecurity)

在开普敦的桌山脚下,某青年旅舍挂着一幅特殊的世界地图:红色图钉标记着遭遇过数字诈骗的旅行者坐标,蓝色丝线串联起他们的应对智慧。来自柏林的背包客马克斯在这里分享了他的教训——他在圣彼得堡因轻信“比特币追损服务”损失了两个月旅费,却也因此创立了首个旅行者反诈互助联盟。

清迈的周末夜市里,一群数字游民自发组织“反诈剧本杀”,模拟跨国追损骗局。参与者需要识破伪造的银行邮件、破解虚假的“黑客”话术,最终获胜者可赢得当地商家赞助的安全旅行套装。这种沉浸式教育,正悄然改变着东南亚背包客社群的安防意识。

威尼斯的水巷深处,一位退休的网络安全专家开设了“反诈咖啡馆”。游客只需买一杯Espresso,就能获得十分钟的紧急咨询:从检测手机病毒到验证追损服务真伪。木质吧台上刻着一句意大利谚语:“真正的安全,始于承认自己的无知。”

旅途继续:在不确定中寻找确定性(The Journey Continues: Finding Certainty in Uncertainty)

安娜最终没有点击那个“黑客”发来的付款链接。在墨尔本维多利亚州立图书馆的免费网络区,她偶然参加了一场旅行者网络安全讲座。屏幕上展示着诈骗话术数据库,其中某条私信内容与她收到的完全一致,标注着鲜红的“高危”标签。

此刻,她坐在亚拉河畔的长椅上,重新规划着被打乱的旅程。夕阳将河水染成琥珀色,手机震动,男友发来新消息:“已联系行启动跨国追损程序,另外——我找到一家不需要预付款的民宿,老板说可以用反诈知识换住宿折扣。”

远方,悉尼歌剧院的贝壳形穹顶在暮色中渐次亮起,像一串解码成功的信号灯。渡轮划开波浪,载着又一船满怀期待的旅人驶向海港大桥。他们的行囊里,除了相机和防晒霜,或许还多了一份加密的电子文档,标题是:《如何在诗与远方中,守护数字时代的纯粹》。